企业信息

同飞股份:毫厘温差间的匠心坚守 ——访三河同飞制冷股份有限公司装备制造事业部总经理 王红杰

【编者按】 在新一轮科技革命与产业变革浪潮下,中国机床行业正从技术追赶迈向创新引领的关键阶段。为探寻行业高质量发展路径,中国机床工具工业协会《世界制造技术与装备市场(WMEM)》编辑部以“坚守与突破”为主题,针对企业转型升级实践开展系统调研。本系列专访聚焦部分主机制造商与功能部件企业,深入解析其在研发创新、质量管控等领域的探索与成果。通过透视企业如何平衡长期技术积累与短期市场响应、如何突破核心部件壁垒、如何构建可持续的创新生态,我们希望为行业提供可借鉴的发展范式,见证中国机床行业企业在向中高端领域迈进过程中的持续突破。

在工业制造的世界里,温度控制是个常被忽视却决定成败的环节。精密设备高效作业、芯片制造、精密加工,哪一样都离不开稳定的温控系统。三河同飞制冷股份有限公司(以下简称:同飞股份)做了二十多年温控设备,靠的不是浮躁的营销,而是源于内功深厚的技术积淀,以及对品质细节的苛求与打磨——他们把温差控制在±0.05℃以内,这个精度,获得了业内的一致认可与称赞。

在今年4月举办的第十九届中国国际机床展览会(CIMT2025)上,同飞股份带来的新型环保冷媒+高效变频技术成为展会一大亮点,充分展现了他们在装备制造温控领域的技术积累和创新能力。现场展示的全新一代变频水冷却机TF EcoCool系列产品集成以上创新升级,赢得众多客户的广泛关注。

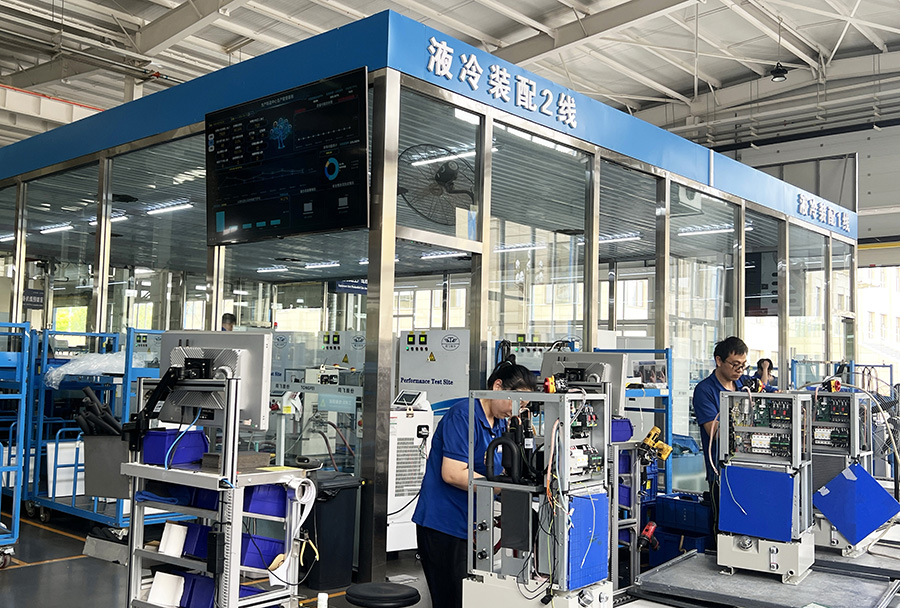

近日,我们走访了同飞股份的位于三河的现代化生产园区。装备制造事业部总经理王红杰介绍了公司在技术创新、品质管控、数字化转型及国际化发展等方面的实践与成就。

一根铜管里的较真劲儿

一台温控设备的好坏,从原材料就得开始把关。就说设备里最普通的铜管,看着简单,里面的门道可不少。同飞股份使用的铜管来自山东一家精密铜管厂,但不是拿来就用。公司的SQE工程师会进行前期的供应商前期入厂审核。

进入总部生产车间,铜管还要过第二关。ZQE检验员拿着微米级的设备再复核一遍,确认没问题了,才会让它进入生产线。车间生产高度自动化,生产流程由智能设备闭环驱动,实现少人值守甚至无人化作业,AGV小车沿着固定路线把铜管送到指定工位,CCD视觉系统会自动识别需要的扩口角度,误差控制在毫厘之间。焊接的时候更讲究,六轴机械臂在物联网系统的监控下作业,300℃的钎焊温度分毫不差,焊接口光滑平整,根本不用后期再打磨。

最后一道检验更严格。整台机组被放进模拟机舱,连续48小时不停机运行,监测温度变化、设备噪声、能耗数据。只有所有指标都达标,才能贴上合格标签。"不是我们太较真,是工业生产容不得半点马虎。"王红杰总经理常说,"客户买回去是要用上十年八年的,我们得保证这十年里,它能稳稳当当干活。"

谈到同飞股份独创的"236"质控模式,王红杰总经理表示,这套从采购到生产再到售后的体系,听着复杂,其实就是两个核心——围着客户需求转,盯着技术创新干;三个闭环——采购抓质量、生产控精度、售后保服务;六个控制点从人到技术、从供应链到客户体验,全流程都卡得严严实实。正是这套体系,让同飞的设备在市场上站稳了脚跟。

攻破温控"最后一公里"

做温控设备的都知道,高速数控机床是个"难伺候"的主角。低负载运行时,设备发热量突然减少,制冷量很容易过剩,导致水温波动。就这么一个小问题,成了行业里多年的"最后一公里"难题,国外品牌也没彻底解决。

同飞的研发团队不信这个邪。他们把压缩机搬进实验室,拆掉外壳,在关键部位贴上16个温度传感器,连着三天三夜盯着屏幕上的曲线,记录下上万组数据。最后,通过优化PID控制算法,硬是把这个难题解决了。

测试那天,当屏幕上的温度曲线在100%负载下依旧平稳运行时,项目经理在团队群里发了句:"成了!"后来他们才知道,这个技术指标不仅追平了日本大金这样的国际大牌,还在实际应用中更适应国内工厂的复杂工况。现在,不少机床厂指名要装同飞的温控设备,就因为"稳当"。

“这样的技术攻关,在同飞是常事。”王红杰总经理说。为了让设备在低温环境下正常工作,他们在实验室里模拟-50℃的极端温度,连续测试设备的稳定性;为了降低3dB的噪声,工程师们前后尝试了数十上百种型号的风扇,累计完成数百次实验并形成详细报告;为了让设备更节能,他们研究了上百种工况,优化管路设计,让冷却液流动更顺畅。这些攻关均指向同一目标:确保温控设备在极限工况下的精度与可靠性。

真本事叩开全球市场之门

2017年冬天,在德国斯图加特,同飞股份德国子公司的办公室里,三个工程师正和客户开会,桌上摊着厚厚一叠图纸。客户是当地一家有百年历史的机床厂,要求制冷机组在48℃环境下还能保持±0.05的精度,而且必须通过欧盟CE国际认证。

这要求可不低。就拿管路走向来说,客户提出0.5mm的调整建议,团队里的工程师觉得没必要,双方争到凌晨。最后大家决定按客户的要求改,再做一次对比测试。结果出来,调整后的设备散热效率提高了3%,工程师服了:"人家对细节的追求,确实值得学。"

三个月后设备验收,客户现场测试了一整天,各项指标全部达标。发来的邮件里写着:"你们不仅达到了德国标准,还往前多走了一步。"

现在,同飞的设备已经卖到了全球30多个国家。在德国的汽车零部件工厂里,他们的制冷机组为生产线降温;在美国的新能源储能现场,液冷系统正保障着电芯的稳定运行;在中国的航空航天工厂,定制化的制冷设备配合着高端机床运转。"不是我们多厉害,是中国制造的口碑慢慢起来了。"王红杰说,"国外客户认的是产品,你做得好,他们自然会选择你。"

同飞车间里的数字化革命

走进同飞22万平方米的生产园区,最先注意到的是穿梭不停的AGV小车。98台小车每天跑上万次,把零件从仓库送到生产线,再把半成品运到下一个工位,全程不用人工插手。"以前车间里得有几十个搬运工,现在一个都不用了。"车间主任笑着说,"这些小车比人靠谱,不会记错料,不会累,还能24小时连轴转。"

办公室里,U9 cloud系统正在处理数据。120万条订单、生产、库存数据,两个小时就处理完毕,以前这活儿得三个人干三天。BI大屏上,订单准交率、库存周转率、生产周期这些指标实时跳动,哪个环节出了问题,马上就能发现。"以前领导要个经营数据,我们得加班加点统计,现在打开大屏一看就清清楚楚。"财务部长说,"月结时间从7天缩到2天,人工统计少了90%,这在以前想都不敢想。"

数字化带来的不只是效率提升。以前生产计划排得再细,也难免有变动,现在系统能根据实时数据调整;以前零件库存要么多了占地方,要么少了耽误生产,现在系统能精准计算用量;以前设备出故障得等维修工到现场,现在物联网系统能提前预警,维修人员带着工具和零件上门,一次就能解决问题。

"数字化不是赶时髦,是实实在在解决生产中的问题。"王红杰说,"不管在哪里建厂,依托这套体系,我们的产品质量都能做到始终如一。"

把"温度承诺"做进全球市场

2017年,同飞股份先在德国斯图加特埋下一颗种子,随后新加坡、泰国陆续落子。七年里,公司只做一件事:把“温度”这件事做到极致,并把它送到客户最需要的地方。高端机床主轴怕热胀?同飞的±0.1℃变频机组已经在德美日工厂24小时运转。储能电站的电池仓需要恒温?同飞把温控方案装进40尺集装箱,一起出海。数据中心要液冷?同飞带着模块化液冷系统走进新加坡机房。氢能加注站温差大?国内加氢站正在同步测试新一代低温机组。

从欧洲认证到美国UL,从韩国工厂到美国储能巨头,同飞靠的不是低价,而是“说到做到”的温度承诺。

同飞的目标只有一个:让“中国温控”成为全球工业温控首选品牌。无论您在欧洲的机床厂,还是在美州的储能基地,只要看见同飞的蓝色标识,就能安心——精准控温,不止是技术实力,更是同飞已兑现的承诺。

从一根铜管的检测,到一台设备的出厂;从国内车间的数字化改造,到全球市场的布局,同飞做的其实是一件事——给客户一个关于温度的承诺。就像董事长在内部分享会里说的:"我们卖的不只是冷水机,是让客户放心的保障。客户把生产线交给我们,我们就得保证温度稳定,让他们的设备能安心干活。"

现在,全球越来越多的工厂里,都能看到同飞股份的温控设备。当机床主轴高速旋转,当冷却液流过设备,屏幕上那条平稳的温度曲线,正在悄悄告诉世界:中国制造,已经可以稳稳地托住世界的精度。而对同飞股份来说,下一段关于温度的旅程,才刚刚开始。

(中国机床工具工业协会 李华翔 吴晓健)